Unter strukturierte Softwareauswahl verstehen wir einen schlanken, nachvollziehbaren Ablauf: Sie starten mit einem neutralen Pre-Matching, vertiefen zielgerichtet im Team und dokumentieren jeden Schritt so, dass Gremien schnell entscheiden können. Den Einstieg erhalten Sie direkt auf find-your-software.de über die Matching Engine; die anschließende Zusammenarbeit läuft zentral im Selection Portal.

Warum die strukturierte Softwareauswahl heute wichtiger ist als je zuvor

Produktlandschaften werden breiter, Release-Zyklen kürzer, Integrationen dominanter. Ohne Struktur entstehen drei typische Sackgassen: (1) Tunnelblick auf zwei, drei „bekannte“ Anbieter, (2) Feature-Listen ohne Prozessbezug und (3) Demos, die beeindrucken, aber wenig belegen. Die strukturierte Softwareauswahl bricht diesen Kreislauf mit zwei Bausteinen: einem schnellen, neutralen Start (ohne Recherche-Marathon) und einer methodischen Vertiefung mit wenigen, aber wirkungsvollen Artefakten (Use-Case-Drehbuch, Bewertungsjournal, Integrationsmatrix, TCO-Szenarien). Zusätzlich gilt: Auswahlentscheidungen passieren heute cross-funktional – Fachbereiche, IT, Finance und Management müssen zusammenfinden. Struktur schafft hier eine gemeinsame Sprache und reduziert teure Schleifen.

Komplexität in Zahlen – woran Sie sie unmittelbar erkennen

Komplexität lässt sich nicht „wegmoderieren“, aber sichtbar machen: Mit wenigen, gut gewählten Kennzahlen sehen Sie früh, ob Ihr Projekt breit genug ansetzt, schnell genug entscheidet und kritisch genug prüft. Diese Zahlen sind keine Theorie – sie stammen direkt aus Ihrem Arbeitsfluss: aus der Matching Engine (Breite des Einstiegs), aus dem Selection Portal (Feedback, Demos, Bewertungen) und aus den domänenspezifischen Einstiegen (ERP, HR, ESG), die die Marktbreite sichtbar machen. Lesen Sie die Kennzahlen als „Frühwarnsystem“: Weichen sie ab, justieren Sie das Vorgehen – bevor Sie Monate investieren.

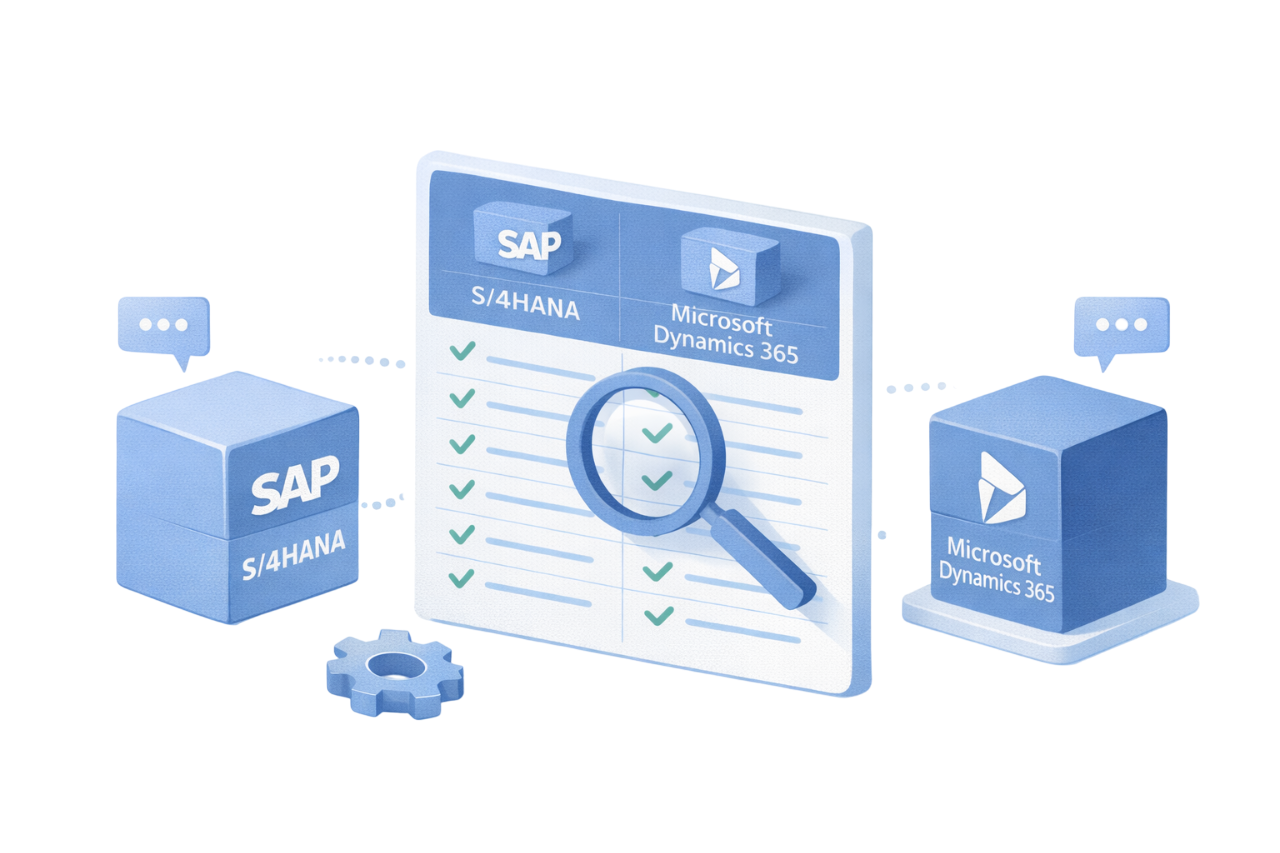

- Marktbreite: Allein im ERP-Umfeld sind 400+ Lösungen adressierbar – ohne geführte Ersteinschätzung übersehen Teams regelmäßig passende Alternativen. Eine neutrale Shortlist verhindert den frühen Tunnelblick.

- Geschwindigkeit des Einstiegs: Ein begründeter Überblick ist in Minuten möglich (ERP-Shortlist „in 6 Minuten“, HR/ESG „in wenigen Minuten/Sekunden“). Je schneller der fundierte Start, desto eher fließt Zeit in echte Nachweise statt in Streurecherche.

- Integrationssicht: Schon mittelgroße Stacks verbinden CRM↔ERP↔Shop↔WMS↔BI. Ohne Integrationsmatrix (Quelle↔Ziel, Ereignisse/Webhooks, Ziel-Latenz, Fehlerpfade, Führungshoheit) steigen Aufwand und Risiko überproportional – die Matrix macht Risiken prüfbar.

- Entscheidungsreife: Mit Nachweisquote (Demos), Begründungsquote (Bewertungen) und TCO-Deckungsgrad (Kosten) führen Sie Diskussionen auf belastbare Evidenz zurück – nicht auf Meinungen.

Die Stärke dieser Zahlen liegt in ihrer Handhabbarkeit: Sie sind schnell erhoben, leicht erklärt und direkt mit Portal-Artefakten verknüpft. Damit wird die strukturierte Softwareauswahl messbar – und für Gremien nachvollziehbar.

Projekt-KPIs (quantitativ), die Komplexität messbar machen

Quantitative KPIs beantworten die Frage: „Wie gut steuern wir unser Auswahlvorhaben gerade?“ Sie entstammen Ihren laufenden Aktivitäten – Matching, Demos, Bewertungen – und tauchen im Selection Portal automatisch dort auf, wo sie Sinn stiften: im Review, in der Auswertung, in der Entscheidungsvorlage. Nutzen Sie die Zielwerte als Leitplanken, nicht als Dogma.

- Nachweisquote in Demos: Zielwert ≥ 85 % (gezeigte vs. geforderte Nachweispunkte je Use-Case). So vermeiden Sie „Show statt Substanz“.

- „Happy-Path“-Anteil: Zielwert < 70 % der Demo-Zeit; mindestens zwei Ausnahmeszenarien je Kernprozess. Das schützt vor Schönwetter-Effekten.

- Begründungsquote in der Bewertung: Zielwert ≥ 90 % (jedes Kriterium mit 1-Satz-Begründung und Quelle). Das reduziert Rückfragen im Gremium.

- TCO-Deckungsgrad: Zielwert ≥ 95 % (Lizenzen/Subscription, Implementierung, Migration, Betrieb, Schulung, Change quantifiziert). So wird der Kostenvergleich tragfähig.

- Time-to-Decision: Zielwert ≤ 15 Arbeitstage vom letzten Demo-Termin bis zum Beschluss. Das verhindert Entscheidungsstau.

- Stakeholder-Abdeckung: Zielwert ≥ 90 % (alle relevanten Rollen haben Feedback abgegeben). Das beugt späten Eskalationen vor.

Wenn eine Kennzahl kippt, greifen Sie gezielt ein: Niedrige Nachweisquote? → Drehbuch schärfen. Zu hoher Happy-Path-Anteil? → Ausnahmen verpflichtend machen. Geringe Begründungsquote? → Bewertungsjournal diszipliniert pflegen. KPIs sind hier Steuerungsinstrumente, keine Kür.

Projekt-Qualitätsmerkmale (qualitativ), die Komplexität beherrschbar machen

Qualitative Merkmale definieren die „Spielregeln“, nach denen Sie Ergebnisse erzeugen: Sie machen klar, wie Demos ablaufen, wie Integration geprüft wird und wie Bewertungen begründet werden. Die Folge: weniger Missverständnisse, mehr Evidenz – und damit schnellere Entscheidungen.

- Use-Case-Drehbuch statt Featureliste: 6–10 Schlüssel-Szenarien mit Ist/Soll, Ausnahmen, Datenobjekten, Messgrößen. Demos liefern Nachweise entlang dieser Szenarien, nicht entlang beliebiger Produktshows.

- Transparente Integrationsregeln: Für jede Schnittstelle sind Führungshoheit, Ereignisse, Ziel-Latenzen und Fehlerstrategien beschrieben – und in Webcasts nachvollziehbar gezeigt.

- Bewertungsjournal mit Gewichten & Begründungen: Kriterienbündel (z. B. Prozess-Fit, Integrations-Fit, Roadmap-Passung, Referenzen, nicht-funktionale Eigenschaften, TCO) mit klaren Gewichten. Jede Note hat eine Quelle – Demo-Nachweis, Referenz, Dokument.

- Entscheidung „unter Annahmen“: Annahmen sind explizit dokumentiert (z. B. Rollout-Reihenfolge, Nutzerklassen, Datenhoheit) und mit Nachweisen verknüpft – das schafft Tragfähigkeit statt falscher Gewissheiten.

Qualität zeigt sich hier nicht in dicken Unterlagen, sondern in Klarheit: Ein gemeinsames Drehbuch, eine saubere Integrationssicht, begründete Bewertungen und eine Entscheidungsvorlage, die den „Warum-Pfad“ auf einer Seite erzählt. So wird die strukturierte Softwareauswahl zur gemeinsamen Arbeitsweise – nicht zum Bürokratie-Projekt.

Weitere Einordnung, Praxisbeispiele und vertiefende Leitfäden finden Sie im Blog von Find-Your-Software – dort werden Vorgehen, Bewertungslogiken, Demo-Leitfäden und Erfahrungsberichte kontinuierlich aufbereitet.

So beginnen Sie: vom Klick zum Ergebnis – in wenigen Minuten

Der Start ist bewusst einfach: In der Matching Engine stoßen Sie das Pre-Matching an und erhalten eine neutrale Erst-Shortlist inklusive Begründungen, warum bestimmte Systeme vorgeschlagen werden. Von dort wechseln Sie direkt ins Selection Portal, um mit Ihrem Team strukturiert weiterzuarbeiten. Für domänenspezifische Vertiefungen stehen die spezialisierten Einstiege bereit: Find-Your-ERP, Find-Your-HR, Find-Your-ESG sowie die CRM-Preview.

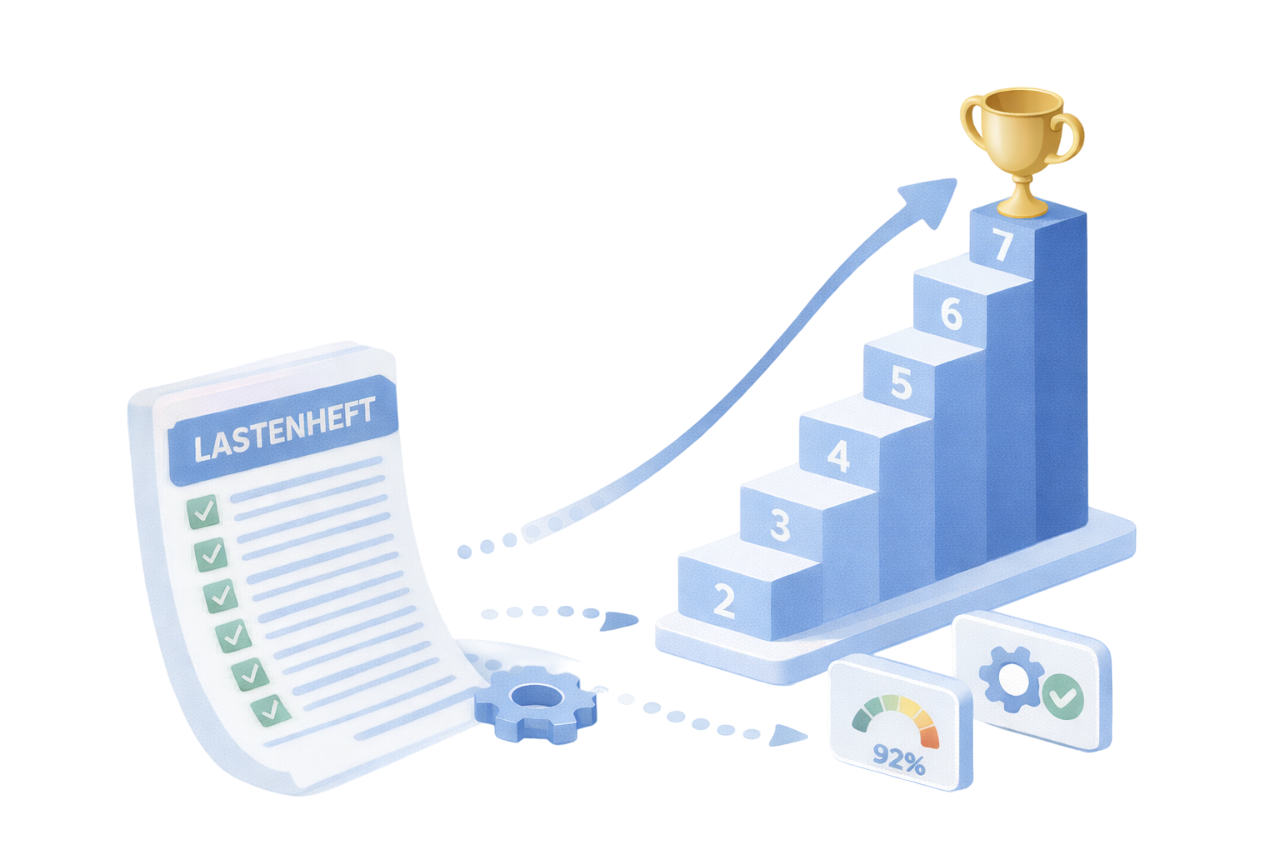

Von Chaos zu Klarheit – die 4-Phasen-Story Ihrer strukturierten Softwareauswahl

So setzen Sie Ihr Projekt sauber auf, messen Fortschritt und dokumentieren Entscheidungen – bevor der erste Anbieter präsentiert. Die Leitidee der strukturierten Softwareauswahl: schnell Breite gewinnen, fokussiert vertiefen, alles nachvollziehbar festhalten. Starten Sie direkt über die Matching Engine, arbeiten Sie nahtlos im Selection Portal weiter und behalten Sie vom ersten Klick an die Entscheidungsreife im Blick. Wenn Sie neu hier sind: der Einstieg über find-your-software.de ist bewusst schlank gehalten.

1) Pre-Matching: Breite gewinnen, Hypothesen explizit machen

Zweck: Sie erhalten in wenigen Minuten ein „erstes Bild“ des Marktes – neutral und begründet. Parallel legen Sie die Hypothesen offen, gegen die Sie später testen.

- So gehen Sie vor: Pre-Matching in der Matching Engine starten → 3–6 Kandidaten mit kurzer Begründung sichern → Hypothesenliste formulieren (z. B. Suite vs. Best-of-Breed; zentrale vs. dezentrale Stammdaten; Cloud-first vs. Hybrid).

- Artefakte: Shortlist-Export, 1-seitige Hypothesenmatrix, offene Fragen (Status/Owner/Termin).

- Quantitative Leitplanken: 3–6 Kandidaten; ≥1 „Kontrastkandidat“ mit anderer Architektur/Preislogik; 6–10 prüfbare Hypothesen; 30–60 Min. für Matching, 60–120 Min. Team-Review.

- Qualitative Leitplanken: Jede Begründung in einem Satz („Warum Kandidat X?“); Hypothesen messbar formulieren (z. B. „p95-Durchlaufzeit Auftragseingang < 2 min“).

2) Shortlist im Selection Portal detaillieren und Feedback verarbeiten

Zweck: Sie präzisieren die Shortlist, sammeln fundiertes Feedback aus Fachbereichen und IT und halten alles an einem Ort fest – ohne E-Mail-Rallye. Damit wird strukturierte Softwareauswahl zur gemeinsamen Arbeitsweise.

- So gehen Sie vor: Shortlist in das Selection Portal übernehmen → Anforderungen, Annahmen und Bewertungslogik ergänzen → Rollen & Rechte vergeben (Lenkungskreis/Fachbereiche/IT) → Kommentare und Aufgaben nutzen → Anbieterunterlagen (Angebote, Folien, Protokolle) zentral ablegen.

- Web-Szenarien: Szenarien und Fragenkataloge für kommende Webcasts/Termine im Portal anlegen, vorab teilen und im Termin gemeinsam durchgehen; Rückmeldungen landen direkt am jeweiligen Nachweispunkt.

- Quantitative Leitplanken: Stakeholder-Abdeckung ≥ 90 % (alle relevanten Rollen haben Feedback abgegeben); Feedback-Latenz ≤ 5 Arbeitstage; Kommentar-zu-Antwort-Quote ≥ 95 % (keine „hängenden“ Rückfragen).

- Qualitative Leitplanken: Jede Anforderung mit Akzeptanzkriterium versehen; Annahmen datiert/versioniert; offene Punkte mit Owner/Termin.

3) Shortlist zu Demos einladen

Zweck: Demos belegen reale Prozessfähigkeit – keine Show, sondern Nachweis. Die Szenarien kommen aus dem Portal; alle Beteiligten arbeiten am gleichen Drehbuch.

- So gehen Sie vor: 6–10 Schlüssel-Use-Cases festlegen (Ist/Soll, Ausnahmen, Datenobjekte, Messgrößen) → Demo-Drehbuch distribuieren → Webcast-Termine ansetzen → Bewertung im Portal durchführen und automatisch auswerten.

- Was gezeigt werden muss: End-to-End-Flows mit realistischen Datenmengen; Ausnahmen (Peak/Fehler); Integrationsereignisse (z. B. Auftrag→Verfügbarkeit→Kommissionierung→Rechnung).

- Quantitative Leitplanken: Nachweisquote je Demo ≥ 85 % (gezeigte vs. geforderte Punkte); „Happy-Path“ < 70 % der Zeit; ≥ 2 Ausnahmeszenarien pro Kernprozess; p95-Event-Latenz entlang kritischer Integrationspfade definieren und nachweisen.

- Qualitative Leitplanken: Keine Folien anstelle von Live-Nachweis; Testdaten realitätsnah (z. B. tausende Artikel/Kunden, parallele Vorgänge); Beobachtungen im Protokoll prägnant, mit Time-Stamps.

4) Entscheidungsvorlage: Vertragscheck und Kostenvergleich

Zweck: Ein beschlussfähiger One-Pager, der klar beantwortet: Warum gewinnt Lösung A, unter welchen Annahmen, mit welchen Kosten und Risiken – plus nächste Schritte.

- So gehen Sie vor: Im Portal Bewertungen, Kommentare und Dokumente konsolidieren → Entscheidungsvorlage generieren → Vertragscheck und TCO-Vergleich ergänzen → Beschluss herbeiführen.

- Kostenvergleich (TCO): Drei Szenarien rechnen (Baseline, Rollout Jahr 1–2, Wachstum Jahr 3–5) inkl. Lizenzen/Subscriptions, Implementierung/Migration, Betrieb, Schulung, Change; Sensitivität (± 20 % Nutzer, ± 15 % Projekttage) prüfen.

- Vertragscheck (Auszug): Leistungsumfang/Scope, Meilensteine & Abnahme, Preismodell & Zahlungsplan, Change-Regelung, Laufzeit/Kündigung, Roadmap-Zusagepunkte (wenn vereinbart). Hinweis: Fachjuristische Prüfung bleibt separat – hier geht es um Transparenz und Vergleichbarkeit.

- Quantitative Leitplanken: Time-to-Decision ≤ 15 Arbeitstage nach letzter Demo; offene Punkte ≤ 5 (jeweils Owner/Termin); Beschlussquote ≥ 80 %.

- Qualitative Leitplanken: „Story-Dichte“ auf 1 Seite: Zielbild → Variantenvergleich (2–3 Favoriten) → Empfehlung „unter Annahmen“ → Risiken/Mitigations → Nächste Schritte (PoC/Vertrag/Feinspezifik); alle Aussagen referenzieren Portal-Nachweise.

Tabellen-Snippet: Vertragscheck & Kostenvergleich (kompakt)

| Prüffeld | Konkreter Inhalt | Entscheidender Hinweis |

|---|---|---|

| Leistungsumfang | Scope, Grenzen, optionale Module | Gegen Demo-Nachweise abgleichen |

| Meilensteine & Abnahme | Termine, Kriterien, Dokumente | Erfolgskriterien vom Drehbuch ableiten |

| Preis & Zahlungsplan | Einmalig/laufend, Indexierung | Mit TCO-Szenarien spiegeln |

| Change-Regelung | Vorgehen, Freigaben, Fristen | Aufwände in TCO berücksichtigen |

| Laufzeit & Kündigung | Initial, Verlängerung, Fristen | Folgekosten transparent machen |

Fazit: Mit dieser kompakten 4-Phasen-Story wird strukturierte Softwareauswahl zur praxistauglichen Routine – von der neutralen Breite über kollaboratives Feintuning und nachweisorientierte Demos bis zur entschlussreifen Vorlage mit Vertragscheck und Kostenvergleich. Den Startpunkt finden Sie auf find-your-software.de – die Matching Engine für den ersten Überblick, das Selection Portal für die gemeinsame Arbeit bis zum Beschluss.

Unter strukturierte Softwareauswahl verstehen wir einen schlanken, nachvollziehbaren Ablauf mit klaren Rollen und sauberer Dokumentation: Sie starten mit einem neutralen Pre-Matching, vertiefen die Ergebnisse gemeinsam im Team und halten jeden Schritt so fest, dass Gremien schnell und belastbar entscheiden können. Den Einstieg erhalten Sie direkt auf find-your-software.de über die Matching Engine. Alles Weitere geschieht zentralisiert im Selection Portal—hier teilen Sie Anforderungen, vergeben Rechte (Lenkungskreis, Fachbereiche, IT), planen Webcasts mit konkreten Szenarien, sammeln Kommentare an exakt den Nachweispunkten und werten Feedback auf Knopfdruck aus. Anbieterunterlagen (Angebote, Präsentationen, Protokolle) legen Sie strukturiert im Portal ab, damit nichts in E-Mails oder Dateiablagen verloren geht.

Warum die strukturierte Softwareauswahl heute wichtiger ist als je zuvor

Produktlandschaften werden breiter, Release-Zyklen kürzer, Integrationen dominanter—gleichzeitig sind Auswahlprojekte in vielen Unternehmen seltene Ereignisse. Das führt oft zu drei Sackgassen: (1) Tunnelblick auf wenige „bekannte“ Anbieter, (2) lange Feature-Listen ohne Prozessbezug und (3) Demos, die beeindrucken, aber wenig belegen. Die strukturierte Softwareauswahl durchbricht diesen Kreislauf mit zwei gezielten Bausteinen: einem schnellen, neutralen Start (ohne Recherche-Marathon) und einer methodischen Vertiefung mit wenigen, aber wirksamen Artefakten—Use-Case-Drehbuch für nachweisorientierte Demos, Bewertungsjournal mit Gewichten und Begründungen, Integrationsmatrix für Datenflüsse und Zuständigkeiten sowie TCO-Szenarien für belastbare Kostenvergleiche. Weil Auswahlentscheidungen heute fast immer cross-funktional getroffen werden, liefert diese Struktur zudem eine gemeinsame Sprache für Fachbereiche, IT, Finance und Management und reduziert teure Schleifen in späten Projektphasen.

So beginnen Sie: vom Klick zum Ergebnis – in wenigen Minuten

Der Start ist bewusst einfach: In der Matching Engine stoßen Sie das Pre-Matching an und erhalten eine neutrale Erst-Shortlist inklusive Begründungen, warum bestimmte Systeme vorgeschlagen werden. Anschließend wechseln Sie direkt ins Selection Portal, um gemeinsam weiterzuarbeiten—Shortlist detaillieren, Anforderungen konsolidieren, Rollen und Berechtigungen setzen, Szenarien für Webcasts vorbereiten und live mit dem ganzen Team teilen. Jede Rückmeldung wird als Kommentar am passenden Punkt dokumentiert; die Auswertung (Scores, Zusammenfassungen, Rangfolgen) erfolgt per Klick. Für domänenspezifische Vertiefungen stehen Ihnen die spezialisierten Einstiege bereit: Find-Your-ERP, Find-Your-HR, Find-Your-ESG sowie die CRM-Preview.

Wenn Sie zusätzliche Orientierung oder Beispiele suchen, finden Sie weiterführende Beiträge im Blog von Find-Your-Software—dort werden Vorgehen, Bewertungslogiken, Demo-Leitfäden und Praxisfälle für Entscheiderinnen und Entscheider anschaulich eingeordnet.